モニタリング事例(吊橋-1-1)

吊橋建設時の対風応答観測 1

私が一番最初に本格的な現地モニタリング(動態観測)を計画、実施したのは25年ほど前、中国地方に建設した吊橋でした。

それまでに橋梁をメインとした風洞実験を数年間経験しており、模型での振動応答や風速、圧力の計測を研究室レベルでやっていたため、現場での計測もそれほど不安はありませんでした。

モニタリングした吊橋は、本土と島を結ぶもので、橋長は1,200m弱、塔高さは130m弱ほどありました。事前に行われた風洞試験による耐風検証では、建設中に桁が鉛直/ねじれ振動を生じる恐れがあり、試験により決定した対策を現場で施しました。その検証のために実橋における振動と風環境の計測を行い、効果を確認することとなりました。

桁架設の手順は、桁を台船から直接吊り上げ、センタースパン中央から塔に向かって順次つなげていく方式でした。建設中の橋桁の水平振動の固有周期は5~10秒ほどであったと思います。

センサーは桁上面での風環境を測るために仮設置した風向風速計と、長周期の振動応答を計測するための速度計でした。当時はまだ長周期を精度良く測れる加速度計がなく、お客様と相談して国内で入手できる数種の速度計のうちT社製のものを選択しました。一台当たり15kgほど、今で言えば掃除機のルンバほどの大きさだったと記憶しています。当時は速度計による応答計測事例は報告されておらず、試行しながらの設置計測でした。

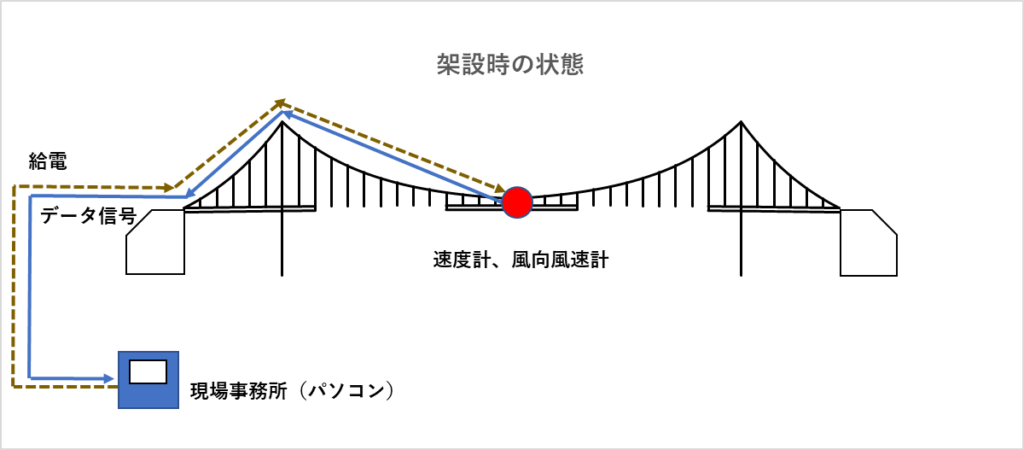

また、無線によるリアルタイムのデータ通信も実用化される以前でしたので、有線でのデータ送信が必要でした。先に述べた通り、建設中は桁が陸とつながっておらず、桁へのアクセスはメインケーブルからに限られ、アンカレッジから塔頂を経由して中央径間中央にアクセスする必要がありました。計測用のケーブルを引き回せるルートは限られており、700mほどのキャットウォークを計測機器を担ぎ、ケーブルを引き回しながら歩いて何度か往復して運びました。

計測機への給電は、建設工事中であったため桁上から安定的な電力が供給できず、データケーブルに並行したケーブルで陸から行うこととしました。結局、電源/データ信号用のケーブルを管理棟ーアンカレッジー塔頂ー桁中央のルートで配線し、計1kmほどとなりました。

(つづく)

*文章、イラストの無断転用を禁じます。